|

Projekt

C :

|

|

|

Flussraumbewirtschaftung „River-Room-Recreation“

- erneuerbare Energie – E-Mobilität

Überdachung von Flüssen, Autobahnen und

Straßen mit PV-Folie um damit elektrischen

Strom zu erzeugen und direkt für die Elektromobilität

auf elektrifizierten Fahrbahnen auf Autobahnen

und Straßen und sogar auf der Wasserstraße

zur Stromversorgung der Schiffe zu verwenden.

Die Kanaltunnels zwischen Inn und Etsch

und die Überdachung auf der gesamten Strecke

der Wasserstraße und der Autobahnen bieten

die Möglichkeit zur Unterbringung der Fahrspuren

für eine Leicht-Hängebahn.

1. Flussraumbewirtschaftung "River-Room-Recreation"

1.1 Hochwasserregulierung

1.2 Ausbau von Flussabschnitten

zu Wasserstraßen (Download

PDF)

1.3

Aquakulturen

1.4 Erschließung

von Lebens-, Erholungs- und Freizeitraum

am Wasser

1.5 Wiedergewinnung

freiwerdender Flächen im aufgelassenen Flussareal

2. Erneuerbare Energie

2.1 Photovoltaik

(Download

PDF)

2.2

Windturbinen

2.3 Wasserkraftwerke

(Download

PDF)

2.4 Strom für

Elektromobilität

3. E-Mobilität

3.1 Einschienen-Hängebahn–System - EHB

3.2 Verkehrsleit- und Stromregulierungssystem

4. Synergien / Kosten

4.1. Stromleitungen verlaufen über der Autobahn - ausreichender Abstand zu Wohnsiedlungen

4.2. Stromleitungen als Tragseile oder zum Tragen der PV-Folienabdeckung

4.3. Die Automatisierung (Elektronische Steuerung - EST -)

4.4. Entlastung der Straßen erhöht die Lebensqualität

4.5. Nutzung örtlicher Energievorkommen

4.6. Kurze Bauzeit

4.7. Baukosten

4.8. Donau-Tirol-Adria-Schiffspassage und die Einschienen Hängebahn

4.9. Die Erdbeben in Italien

4.10. Den Wirtschaftsstandort Europa wesentlich aufwerten

5. Ausblicke

5.1. Kongo-Mittelmeer-Kanal

5.2. Sib-Aral-Kasp-Kanal - Erderwärmung

5.3. Kontinente Afrika und Eurasien verbinden

5.4. Machbarkeit

5.5. Appell

ALLGEMEINES

Die zu erwartenden Folgen des

Klimawandels, die wirtschaftliche und finanzielle

Krise und die Situation auf dem Arbeitsmarkt

gebieten es, das Tirol-Adria-Projekt in

den Bereichen Hochwasserschutz, erneuerbare

Energie, Umwelt, Verkehr weiterzuentwickeln

und auf andere Gebiete auszudehnen.

FLÜSSE IN NORDOST-ITALIEN

Die Etsch, der längste Fluss in Nordost-Italien,–

führt in seinem flachen Teil sehr nahe an

den Alpenhauptkamm heran, und ist daher

geeignet, einen Wasserweg zwischen

Adria und Donau zu realisieren.

Im Tirol-Adria-Projekt –

Teile A und B - wird die Verbindung der

europäischen Binnenwasserstraßen mit dem

Adriatischen Meer dargestellt. Zur Schiffbarmachung

von Flüssen, ist die Hoch- und Niedrigwasserregulierung

eine wichtige Voraussetzung.

Die Flüsse Isonzo, Torre, Natisone, Tagliamento,

Degano, But, Fella, Meduna, Cellina, Livenza,

Piave und Brenta führen in der Regel während

der Schneeschmelze oder der Regenfälle im

Herbst Hochwasser, und haben deshalb auch

sehr breite Flussbette (teilweise sind diese

sogar einige Kilometer breit). In Trockenperioden

hingegen, haben diese Flüsse – auch

wegen der Ausleitungen für Kraftwerke und

Bewässerungen - nur mehr eine geringe Wasserführung

und sind streckenweise aufgrund von Versickerungsverlusten

sogar trocken. Ufergemeinden und vor allem

die teilweise sehr dicht besiedelten Gebiete

in der Ebene leiden unter dieser ständigen

Hochwassergefahr. Projekte zur Bannung dieser

Gefahr sind daher vorrangig.

Die außerordentlich breiten Flussareale

erfordern eine umfassende Flussraumgestaltung.

Dabei können frei werdende Flächen neuen

Nutzungen zugeführt werden. Die Nutzung

der Wasserkraft und der Sonnenenergie zur

Stromproduktion ist bei der Neugestaltung

des Flussraumes ein auszuschöpfendes Potential.

1. FLUSSRAUM-BEWIRTSCHAFTUNGSKONZEPT – "RIVER-ROOM-RECREATION"

1.1 HOCHWASSERREGULIERUNG

1.1.1 Der schnelle

Wasserabfluss bei Hochwasser bedroht

die Ortschaften am Unterlauf und behindert

die Schifffahrt. An einigen Oberläufen,

z.B. am Cellina-Fluss, wurden Stauseen errichtet,

die Wasser zurückhalten können. In den Flussläufen

soll das Wasser durch bis zu 6 m hohe Schlauchwehre

zu einer Kette von Speicherseen aufgestaut

und seitlich durch Dämme begrenzt werden.

Die Breite des neuen Flussbettes richtet

sich nach dem jeweiligen Flussquerschnitt

am Unterlauf.

1.1.2

Das jeweils oberste Staubecken soll als

Rückhalte- und Auffangbecken

ausgelegt werden, um größere Wassermengen,

aber auch Sand, Schotter und Treibgut zurückzuhalten,

und so dem Wasser seine zerstörerische Kraft

zu nehmen. Auch das jeweils unterste

Becken wird für eine größere Wassermenge

ausgelegt, damit bei einem Stromüberangebot

die an den jeweiligen Stauwehren eingebauten

Turbinen/Generator-Einheiten angehalten

oder im Rückwärtslauf als Pumpen fungieren

und das Wasser in das jeweils obere Becken

zurückbefördern können.

1.1.3

An geeigneten Orten werden Flächen für die

Hochwasserregulierung als

sogenannte Polder genutzt. Um dieses System

des Hochwasserschutzes zu ermöglichen, werden

diese Flächen terrassenförmig angelegt.

Durch die teilweise Erhöhung des Wasserspiegels

kann bei Hochwassergefahr eine kontrollierbare

Wassermenge an dazu vorgesehenen Stellen

zum Überlaufen in die Polder gebracht werden.

1.2 AUSBAU

VON FLUSSABSCHNITTEN UND WASSERSTRASSEN

1.2.1 Durch den Einbau

von Schiffsschleusen an

den Stauwehren können Flüsse als Wasserstraße

auch mit elektrisch betriebenen Schiffen

bis zu bedeutenden Wirtschaftsstandorten

in den Flusstälern befahren werden: z. B.

Meran an der Etsch, Görz am Isonzo, Ponte

al Tagliamento, Nervese della Battaglia

am Piave, Bassano del Grappa am Brenta.

1.2.2 Schiffsschleusen:

Die 112 m oder 224 m lange und 12 m breite

Schiffsschleuse wird direkt im Flussbett

mit eingerammten und abgedichteten Spundwänden

errichtet. Diese werden zur jeweiligen Bachböschungskrone

hin waagrecht abgestützt. Durch die wasserdichte

Ummantelung der Stütz- und Absicherungsstruktur

entsteht ein Luftkissen, das mit Bodenplatten

abgedeckt zu einer begeh- und befahrbaren

auf dem Oberwasser schwimmenden Fläche wird.

Bei jeder Schleuse ist ein Übergang auf

die gegenüberliegende Seite möglich, sodass

der Fluss überquert werden kann. Die Schließorgane

der Schleuse werden bei Hochwasser geöffnet,

damit dieses ungehindert auch durch die

Schleuse abfließen kann, die somit kein

Hindernis oder Einengung des Flussquerschnittes

darstellt.

1.2.3 Die Anhebung/Absenkung

des Wasserspiegels in der Schleuse

erfolgt mittels Pumpturbinen,

welche Wasser aus der Oberwasserstauhaltung

durch seitlich einmündende Kanäle ab- oder

einpumpen.

1.2.4 Wasserstraße Padova-Mare:

In diesem Kontext soll die noch nicht vollendete

Wasserstraße Padova-Mare in die Binnenwasserstraße

Brenta-Fluß einbezogen, mit PV-Überdachung

zur Stromgewinnung und mit elektrischen

Oberleitungen versehen und für den Schiffsverkehr

freigegeben werden.

1.3 AQUAKULTUREN

1.3.1 In den jeweiligen

Stauräumen wird das Wasservolumen –

bezogen auf den heutigen Stand – besonders

in den Restwasserstrecken

um ein Vielfaches erhöht. Dies schafft bei

der vorhandenen Wasserqualität gute Voraussetzungen

für Aquakulturen, besonders

für die Fischzucht. Da

in den einzelnen Staubereichen verschiedene

Arten oder Größen gehalten werden, ist eine

Fischwanderung unerwünscht und daher ein

Fischpass nicht erforderlich. Bei Bedarf

kann das System einen praktikablen Übergang

gewährleisten.

1.3.2

Dieser neue Wirtschaftszweig

(Fischzucht in Flussökosystemen) hat in

einer Zeit der überfischten Meere weltweit

eine große Zukunft zu erwarten und wird

von der EU und der Republik Italien gefördert.

Mit Gesetz vom 05.03.2001, Nr. 57, soll

die Entwicklung des ländlichen Raumes gefördert

und die Erwerbstätigkeit in den Bereichen

Landwirtschaft und Fischzucht (Aquakultur)

sowie Umwelt- und Landschaftsschutz gesteigert

werden.

1.4 ERSCHLIESSUNG

VON LEBENS-, ERHOLUNGS- UND FREIZEITRAUM

WASSER

1.4.1 Im Flussraum

entstehen größere Wasserflächen, welche

das Landschaftsbild verschönern und aufgrund

der größeren Verdunstungsfläche auch für

ein angenehmes Klima sorgen. In den Städten

sowie den anderen flussnahen Ortschaften

erhält der Fluss ein neues Aussehen: War

vorher das Flussbett aufgrund der Ausleitungen

fast leer oder wegen der Spitzenstromproduktion

zeit- und streckenweise fast leer bzw. voll

tosender Wassermassen, so wird der Fluss

nun eine Atmosphäre der Ruhe ausstrahlen.

1.4.2 Diese neu gewonnene

Lage als Stadt oder Ort am Wasser wird dazu

führen, dass an geeigneten Plätzen aquatische

Anlagen für den Wassersport, Angleroasen

am Flussufer sowie Naherholungsbereiche

entstehen. Bei Schlauchwehren können Übergänge

(Rutschen) für Boote eingerichtet werden.

1.4.3 Mit den Aquakulturen

und der Gewinnung des Flussgebietes als

Lebens-, Erholungs- und Freizeitraum

am Wasser, werden den Bewohnern

neue Lebens-, Beschäftigungs- und Wirtschaftsperspektiven

eröffnet.

1.5 WIEDERGEWINNUNG

FREIWERDENDER FLÄCHEN IM AUFGELASSENEN FLUSSAREAL

Die freiwerdenden Flächen alter Flussareale

- außerhalb des neu angelegten Flussbettes

- werden neuen Nutzungen zugeführt.

Diese können sein:

1.5.1

Verkehrswege

Auf dem

seitlichen Damm sind Fahrbahnen für den

Autoverkehr, Fahrrad- und Wanderwege vorgesehen.

Diese werden an die bestehenden Verkehrswege

der Ufergemeinden angebunden. Eine Fahrbahn

je Fahrtrichtung kann für die Elektromobilität

adaptiert werden.

1.5.2 Landwirtschaftliche

Kulturgründe

Über 10.000 ha

aufgelassener Flussareale werden der landwirtschaftlichen

Nutzung, z.B. für den Reisanbau, zugeführt

und könnten je nach Art des Anbaues (Tomaten)

ebenfalls überdacht und zur PV-Stromerzeugung

verwendet werden. Zur Bewässerung dieser

Flächen sollen Anlagen mit effizienten aber

gleichzeitig wassersparenden Systemen gebaut

werden.

1.5.3

Freizeit- und Erholungsparks, Sportanlagen,

touristische Einrichtungen

1.5.4 Schutzgebiete

für Tiere

1.5.5

Blühende Landschaften

Auf diese Weise können die sogar aus dem

All sichtbaren Gesteins- und Sandwüsten

in den genannten Flusstälern Nordostitaliens

in „blühende Landschaften“ verwandelt

werden, um einen Ausspruch des Kanzlers

Kohl nach dem Fall der Berliner Mauer zu

gebrauchen.

Wüstenlandschaften an

Flussläufen sind in einer Zeit der Kulturgrundverknappung

ein Nonsens.

Dieses Flussraumbewirtschaftungskonzept

kann man unter der Bezeichnung „River-Room-Recreation"

treffend zusammenfassen und mit RRR abkürzen.

1.5.6 Die Neugestaltung

und Kultivierung der Flussareale

beinhaltet auch die Nutzung der erneuerbaren

Energiequellen.

2. STROM AUS ERNEUERBARER ENERGIE

2.1 Photovoltaik –

PV

2.1.1 PV-Überdachung von Flüssen

und Kanälen in der Form eines Baldachins

Flüsse und Schiffskanäle sollen mit einer

Solarfolie überspannt werden, die auf einer

satteldachförmigen Fachwerkkonstruktion

aus Stahl angebracht wird. Die Stützen des

Traggerüstes werden an beiden Ufern und

bei breiteren Flüssen auch im Flussbett

eingerammt. Das Foliendach soll eine Neigung

von 45 Grad haben und seitlich in einer

Höhe von 5 m enden, damit der Schnee sicher

abrutscht und in den Fluss fällt und die

Sicht auf das Wasser frei bleibt.

Flüsse stellen einen ununterbrochenen

Raum (Korridor) dar und sind daher für Leitungstrassen

besonders geeignet.

.

Im Traggerüst

unterhalb der Folienabdeckung können

- Hochspannungsleitungen in verschiedenen

Spannungsebenen,

- Versorgungs- und

Oberleitung für die elektrisch betriebenen

Binnenschiffe sowie

- Fahrspuren für

Hängebahnen verlaufen. (Schwebebahn Wuppertal)

- Wasserstraße Donau-Tirol-Adria –

Projekt B

Bei einer Folienüberdachung der Wasserstraße

auf den Flüssen Inn und Etsch zwischen Passau

an der Donau und Venedig mit einer Länge

- unter freiem Himmel - von 620 km ergibt

dies eine Folienfläche von (620.000 m Länge

und 100 m Breite) 62.000.000 m².

Bei

100 kWh/m² ergibt dies die Jahresproduktion

eines Atomkraftwerkes von 6.200.000.000

kWh oder

- eine Jahresproduktion von 10.000.000

kWh pro km Wasserstraße.

2.1.2 PV-Überdachung

von Straßen und Autobahnen

In gleicher Weise wie Flüsse und Wasserstraßen

sollen auch Straßen und Autobahnen zur Gewinnung

von Sonnenenergie mit PV-Folie überdacht

werden.

- Pro Straßenkilometer können so jährlich

1.200.000 kWh und

- pro Autobahnkilometer 4.400.000

kWh elektrischer Strom gewonnen werden.

2.1.2.1 Stromleitungen

Unter dieser Überdachung können wiederum

Hoch-, Mittel- oder Niederspannungsleitungen

sowie je eine Oberleitung für Elektrofahrzeuge

pro Fahrtrichtung verlaufen.

2.1.2.2 Positive Nebeneffekte

der PV-Überdachung oder des PV-Baldachins:

- Kein Schnee auf der Fahrbahn

- keine Eis- und Reifbildung,

- keine Schneeräumung, kein Einsatz

von Salz und Splitt.

- längere Lebensdauer der Asphaltdecke,

- mögliche Lärmminderung.

- Freie Sicht nach den Fahrbahnseiten

2.1.3 PV-Überdachung von Sportstadien,

landwirtschaftlichen Intensivkulturen oder

überall dort, wo eine Überdachung von mehrfachem

Nutzen ist;

2.1.4 Schwimmende

PV-Elemente auf Wasserflächen wie

z.B. offene Speicherbecken.

2.2 Windturbinen

Zur Nutzung des Aufwindes, welcher durch

die Erwärmung der Luft unter der Überdachung

entsteht, werden horizontale Windturbinen

im Giebel der Überdachungen eingebaut. Aus

Mangel an Erfahrungswerten ist ihre Leistung

jedoch noch nicht vorhersehbar.

2.3 Wasserkraftwerke

an den Staustufen

2.3.1 An den jeweiligen

Staustufen werden direkt

im Flussbett Unterwasser-Turbinen-Generator-Einheiten

eingebaut, die mit dem vorhandenen Wasserdargebot

und bei dem jeweiligen Gefälle elektrischen

Strom erzeugen. Im Rückwärtslauf (Schubumkehr)

können die Einheiten Wasser in das jeweils

darüber liegende Becken pumpen und dadurch

- bei einem eventuellen Überangebot - Strom

vom Netz zu nehmen und als erneuerbare Energie

zu speichern.

2.3.2

Um Produktions- und Verbrauchskapazitäten

auszugleichen, werden auch Hochdruck-Pumpspeicherkraftwerke

errichtet, die vor allem Produktionsspitzen

abfangen und den Stromtransport durch das

Hochspannungsleitungsnetz optimieren.

2.4 Strom

für Elektromobilität

Die Stromerzeugungs- und Übertragungsanlagen

liegen entlang dieser Hauptverkehrswege

(Wasserstraße, Eisenbahn, Autobahn, Staats-

und Landesstraßen, Fahrradwege) und sind

daher geeignet:

2.4.1

das Stromnetz

der elektrifizierten Fahrspuren

der Autobahnen, Straßen und Wasserstraßen

zu speisen,

2.4.2

leistungsstarke Schnellladestationen

für elektrisch betriebene Fahrzeuge bei

Raststätten und Parkplätzen (Park &

Charge) direkt zu betreiben.

2.4.3 Außerdem könnte der

Strom in das Leitungsnetz der Eisenbahn

eingespeist werden, da die Kraftwerke in

ihrer unmittelbaren Nähe errichtet werden.

3. ELEKTROMOBILITÄT

Durch den AlpenKanalTunnel verlaufen zwei Verkehrsadern, und zwar die

- Wasserstraße Donau-Tirol-Adria und im Tunnelgewölbe die

- Einschienen Hängebahn – EHB – München-Innsbruck-Verona, sowie

- Strom- und Datenleitungen.

Dies führt zur Erkenntnis, dass Verkehrswege und Wasserläufe als durchgehende Korridore für eine intensivere und mehrfache Nutzung geeignet sind und daher genutzt werden sollen.

3.1 Einschienen-Hängebahn–System - EHB

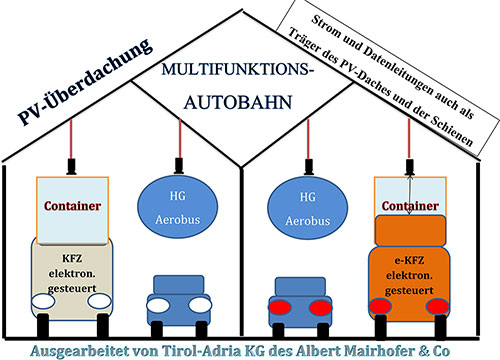

Photovoltaiküberdachung von Autobahnen und Straßen sowie Wasserstraßen

- zur Stromerzeugung

- zur Aufhängung der Multifunktionsschiene als Fahr-, Strom- und Leitschiene und

- zur Unterbringung von Strom- und Datenleitungen, die wiederum als Tragelemente der PV-Überdachung und der Multifunktionsschiene fungieren.

3.1.1 Zumindest eine Fahrspur je Fahrtrichtung wird mit einer Oberleitung für Elektrofahrzeuge ausgestattet. Als Oberleitung wird eine Multifunktionsschiene mit integrierter Gleich- oder Wechselstromleitung und Leitspur in 5 m Höhe aufgehängt.

3.1.2. Daran rollen oberhalb der 1. Fahrspur Trolleys mit Hebewerk (Lift)

3.1.2.1. zur schwebenden Beförderung von Personen und Gütern in Kabinen, Containern

(<10 t) und anderen Arten,

3.1.2.2. zum Ziehen und Steuern von Fahrzeugen ohne eigenen Antrieb (Anhänger) für Lasten, die nicht hängend befördert werden können oder für Diesel-LKW während einer Übergangszeit,

3.1.2.3. zur Übertragung von Strom und Steuerungsdaten an e-Fahrzeuge.

Batteriebetriebene Fahrzeuge können während der Fahrt laden,

3.1.2.4. zum Betrieb einer Hochgeschwindigkeits-Einschienen-Hängebahn – HGHB – Aerobus - oberhalb der (letzten) Überholspur.

Bei einer 2-spurigen Straße verläuft die Schiene der eventuellen Hochgeschwindigkeits-EHB in der oberen Etage in ca. 7,5 m Höhe unterhalb der PV-Überdachung .

3.1.3 Das Einschienen-Hängebahn-System ermöglicht geradezu bahnbrechende Anwendungen. Ist es doch die Straße selbst, die dadurch den Personen- und Güterverkehr auf oder an die Schiene bringt und elektrifiziert! Dies wird durch die besondere Art der Multifunktionsschiene anstelle der elektrischen Oberleitung und die sehr flachen Fahrwerke (Trolleys mit Hebewerk) ermöglicht.

3.1.4. Diese Aerobuskabinen werden in diesem Fall sehr flach bis zu 2 m Höhe und bis 3 m Breite gestaltet, sodass auf der darunterliegenden Spur das Fahren mit Kfz bis 2,5 m Höhe uneingeschränkt möglich ist.

3.1.5. Die aerodynamische Form der Hängebahn bewirkt zudem, dass der Druck auf die Fahrwerke und die Fahrschiene mit zunehmender Geschwindigkeit abnimmt und der Passagier das Gefühl des Fliegens hat.

3.1.6. Für hohe Schwerfahrzeuge ist die Benutzung der Überholspur ohnehin nicht sinnvoll und daher erfährt der jeweilige Verkehrsweg besonders auch durch die elektronische Steuerung - EST - eine Verbesserung bezüglich Fahrsicherheit, Umwelteinflüsse und Leistung.

3.1.7. Die erste Fahrspur teilen sich Hängebahn und Straßenfahrzeuge, wobei Kraftfahrzeuge bis zu 2 m Höhe und die Hängebahn sich gegenseitig nicht einschränken.

3.1.8. Durch die Elektrifizierung wird die Umweltbelastung durch Abgase eliminiert und die Lärmbelästigung reduziert.

3.1.9. Der Antrieb der Fahrzeuge soll in Zukunft wegen der vielen Vorteile (Wirkungsgrad) rein elektrisch erfolgen. Schwere E-Fahrzeuge werden noch mit einem kompakten Stromgenerator ausgerüstet, der die Stromversorgung auf nicht elektrifizierten Strecken sicherstellt.

3.2 Verkehrsleit- und Stromregulierungssystem:

3.2.1 In die Multifunktionsschiene soll zudem ein Leit- und Überwachungssystem integriert werden, das automatisiertes Fahren ermöglicht, das die Fahrsicherheit und die Leistungsfähigkeit der Autobahn wesentlich erhöht.

3.2.2 Jeder elektrisch betriebene Bus oder LKW, der bei elektrifizierten Fahrbahnen den Strom aus der Oberleitung bezieht, ist für Fahrten auf nicht elektrifizierten Strecken mit einem Stromgenerator mit einer Leistung von etwa 200 kWel oder - in Zukunft mit einem stärkeren Stromspeicher ausgestattet. Diese können durch das Stromregulierungssystem innerhalb von Sekunden in Betrieb genommen werden und den Überstrom über dieselbe Oberleitung in das Stromnetz zurückspeisen und so von einem Stromabnehmer zu einem Stromlieferanten werden. 10.000 LKW (zum Vergleich: 6.000 LKW fahren täglich über den Brennerpass) können die Leistung von 2 Atomkraftwerken, also 2.000.000 kW erbringen und damit das Stromversorgungsnetz stützen. So könnte z.B. einer örtlich auftretenden Überlastung des Stromnetzes durch Zuschaltung der Hilfsaggregate oder Stromspeicher der Elektrofahrzeuge im betreffenden Bereich begegnet werden.

3.2.3. Die Elektrifizierung und Automatisierung des Verkehrs ist mit bestehender Technik heute schon möglich.

4. Synergien / Kosten:

4.1. Stromleitungen verlaufen über der Autobahn und haben somit ausreichenden Abstand zu Wohnsiedlungen;

4.2. Stromleitungen fungieren zugleich als Tragseile für die Hängebahnschiene oder, - als isolierte Stromkabel sogar zum Tragen der PV-Folienabdeckung;

4.3. die Automatisierung (Elektronische Steuerung - EST -) der Autobahn- und Hängebahn-strecke erfolgt durch diese neuen Strukturen und ermöglicht zugleich nicht nur sichereres Fah-ren und geringere Betriebskosten, sondern größeren und umweltgerechteren Durchsatz im Personen- und Gütertransport.

4.4. Entlastung der Straßen erhöht die Lebensqualität

4.5. Nutzung örtlicher Energievorkommen: Die Antriebsenergie wird auf der PV-Überdachung und in den Wasserkraftwerken längs der Verkehrsadern regenerativ erzeugt und bereitge-stellt.

4.6. Kurze Bauzeit: Die Errichtung dieser Anlagen ist ohne große Störungen des Umfeldes möglich. Die Bauteile werden vorgefertigt angeliefert und an Ort und Stelle eingebaut und in Betrieb genommen.

4.7. Baukosten: Die Kosten der EHB gegenüber einer traditionellen Eisenbahn können um weit mehr als die Hälfte reduziert werden und wenn die Synergien optimal genutzt werden, können die Kosten gegenüber einer italienischen Hochgeschwindigkeitsbahn auf 1/10 = circa 5-6 Millionen €/km reduziert werden.

4.8. Durch die Donau-Tirol-Adria-Schiffspassage und die Einschienen Hängebahn kann Europa mehrere viele Milliarden Euro teure Projekte einsparen, darunter Hochgeschwindigkeitsstrecken wie den BBT, da man inzwischen auch weiß, dass Mischverkehr nicht möglich sein wird, oder Güterverkehr auf solchen Strecken ein Nonsens ist und daher auch keine Entlastung der Autobahn zu erwarten ist!! Die erforderlichen Zulaufstrecken zum Brenner Basistunnel könnte man sich ebenfalls ersparen.

4.9. Die Erdbeben in Italien werfen auch die Frage der Sicherheit der „TAV“s auf. Sollten Milliarden in Hochgeschwindigkeitszüge investiert werden, wenn das System Hängebahn sicherer – es kann nicht entgleisen – und für ein gebirgiges Land wie Italien geeigneter ist und noch die weiter oben aufgezeigten Vorteile hat.

4.10. Der wichtigste Aspekt des Alpenkanals ist aber, dass finanziell angeschlagene Mittelmeerstaaten näher an Europa rücken und Europa näher an das Mittelmeer und dadurch den Wirtschaftsstandort Europa wesentlich aufwerten und neue Perspektiven eröffnen. Dies wird eine europaweite Verlagerung auf die umweltverträglicheren Binnen- und Küstenschiffe und auf das Einschienen-Hängebahn-System zur Folge haben und zu großen Einsparungen an Zeit und Energie führen.

5. Ausblicke:

Auf der Grundlage des Tirol-Adria-Projektes könnten die Projekte „Transaqua“, „Interafrica“ (Wassertransfer Kongo-Tschad-Libyen) http://www.transaquaproject.it und „Desertec“, die Solarstrombrücke nach Europa zum

5.1. Kongo-Mittelmeer-Kanal

vereint werden. Durch die Überleitung von ca. 3.000 m³/s (ein zweiter Nil) aus dem Ubangi, dem größten rechtsseitigen Kongozufluss, entstünde ein schiffbarer Wasserweg durch die Wüste, der direkt nur 3 Staaten betrifft, und zwar: Zentralafrika, Tschad und Libyen. Der Tschadsee könnte wieder zum ursprünglichen Stand zurückkehren, für den "Great Man-Made River" könnte dadurch die Wasserbereitstellung auch für die Zukunft gesichert und Wüste in fruchtbares Land verwandelt werden.

Die PV-Überdachung des Wasserlaufes vermeidet die Verdunstung und liefert Strom für die Pumpstationen, für den örtlichen Gebrauch und die Einspeisung in die Leitungen, die durch die Überdachung verlegt werden.

- Durch die überdachte Wasserstraße könnten eine schnelle Einschienen-Hängebahn- EHB - (Wuppertaler Schwebebahn)

sowie die Stromschiene für den elektrischen Betrieb von Binnenschiffen verlaufen. Ein großer Schritt in Richtung Elektromobilität !

5.2. Sib-Aral-Kasp-Kanal - Erderwärmung

Dieser Plan (Dawydow-Plan) zur Überleitung der vom Süden nach Norden, durch Sibirien in das Nördliche Eismeer fließenden Wassermenge von ca. 500 km³ im Jahr (500.000.000.000 m³ im Jahr = 16.000 m³ in der Sekunde) der Flüsse Ob/Irtysch und Jenissei in den wüstenhaften Süden, zum austrocknenden Aralsee, hätte große Auswirkungen zur Einschränkung der Klimaerwärmung. Das im Schnitt ca. 10° C wärmere Wasser wird nicht mehr in das -1,6° bis -1,9° C kalte Nördliche Eismeer fließen und dieses aufwärmen, sondern in den wärmeren aber trockenen Süden fließen und dort zur Kultivierung und indirekt zu angenehmerem Klima führen. Ein mehrfacher Effekt!

Dem nördlichen Eismeer würden so etwa 5.000 TWh (Terawattstunden) (5.000.000.000.000 kWh) Wärmeenergie weniger zugeführt, (Basis: 1 kWh erwärmt 1 m³ Wasser um 1°C). was der jährlichen Stromproduktion von 625 Atomkraftwerken (AKW) oder der 1.000-fachen Stromproduktion Südtirols entspricht.

Am Beispiel der Erdölförderung von Saudi Arabien: Die durch die Verbrennung von 70 % des geförderten Erdöls (ca. 1.800.000 m³ täglich = 20.800 Liter – ein volles Tankfahrzeug - pro Sekunde) freigesetzte Wärme würde in etwa dieser Wärmemenge entsprechen!

Eine ganzjährig schiffbare Wasserstraße mit Strom- und Gasleitungen und einer modernen Hochgeschwindigkeits-Hängebahn zum Kaspischen See und zum Mittelmeer wird das rohstoffreiche Sibirien erschließen und den Wirtschaftsräumen um das Mittelmeer näherbringen.

5.3. Im Mittelmeer die Kontinente Afrika und Eurasien verbinden!

Die Stromleitungen und die Einschienen-Hängebahn könnten durch Autobahn- oder Straßenüberdachungen vom Mittelmeerhafen der Kanalmündung im Golf von Syrte in Libyen bis zur Meerenge zwischen Tunesien und Sizilien fortgeführt und dort - aufgeständert auf Pontons - die Meerenge überbrücken und so im Mittelmeer die Kontinente Afrika und Eurasien verbinden, wobei die Schienen der Hängebahn sogar an der Hochspannungsleitung, (Solarstrombrücke Afrika-Europa) hängend den Kanal von Sizilien und die Straße von Messina überspannen, wie es in diesem Video sehr eindrucksvoll dargestellt wird!

Dies würde die verkehrsmäßige Erschließung großer kaum zugänglicher Räume vom Kongo bis zum Mittelmeer und für die schiffbaren Flüsse des Kongobeckens und Sibiriens eine direkte Verbindung zum Mittelmeer, zu Europa bedeuten. Diese Kontinente verbindenden Werke hätten es in sich, besonders afrikanischen Völkern neue Perspektiven zu eröffnen und den Flüchtlingsstrom aufzuhalten!

5.4. Machbarkeit

Um eventuelle Zweifel an der Machbarkeit des Kongo-Mittelmeer-Kanals zu beseitigen, mache ich ein einfaches Beispiel:

Saudi Arabien fördert 11.700.000 Barrel Öl pro Tag, was einer Fördermenge von 1.800.000 m³ täglich entspricht.

Ein Kilometer Kanal mit einer Breite von 100 m und einer Tiefe von 10 m entspricht einem Aushub von 1.000.000 m³ und vergleichend könnte man 1,8 km Kanal täglich, 500 km im Jahr und den gesamten Kanal von 3.000 km Länge in 6 Jahren ausheben! Überdies kann moderne Technik den Kanalbau noch revolutionieren.

5.5. Appell

Ich glaube es wäre an der Zeit, Panzer zu Baggern umzurüsten! Deshalb appelliere ich, diese großen Vorhaben zu einer Angelegenheit der gesamten Menschheit zu machen und umzusetzen, bevor das Wasser des Kongo im größten Kraftwerk der Welt am Abfluss zum Atlantik nur energetisch genutzt wird, wo doch der gesamte Raum nördlich des Kongo nach Wasser lechzt und die Folgen der Erderwärmung sich immer deutlicher zeigen.

PS: Die Pläne des Südtirolers Alois Negrelli für den Suezkanal wurden Jahrzehnte später von Lesseps umgesetzt!

Wir haben jedoch nicht mehr so viel Zeit!

Tirol-Adria

Ideator & Manager: Albert Mairhofer

Stand: Mai 2019

|